Sono già passati quattro anni dal nostro primo festival, eppure sembra sempre la prima volta!

Anche quest'anno, dunque, la città di Acireale ospiterà il festival “Le Vie dei Tesori”, manifestazione giunta ormai alla sua XVIII edizione e rivolta alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e enogastronomico della nostra regione.

Per tutte le domeniche di ottobre e domenica 3 novembre sarà possibile visitare alcuni luoghi caratteristici della città e partecipare attivamente ad esperienze di vario genere adatte ad adulti e bambini.

Ancora una volta noi dell’Associazione Culturale Stoà Sicula ci siamo occupati dell’organizzazione dell’evento: si tratta di un'edizione ridotta quest'anno, ma nonostante tutto è sempre un grande piacere per noi poter dare voce ai piccoli ma interessantissimi tesori custoditi tra le vie di Acireale.

Quest’anno tra le novità l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, luogo a cui teniamo particolarmente per la nostra formazione archeologica e per la nascita del nostro team!

Non ci resta, dunque, che augurarvi buon festival e darvi appuntamento presso i nostri siti, qui elencati di seguito.

Luoghi

- Museo del Carnevale

Come nasce la festa più amata di Sicilia

Palazzo del Turismo, via Ruggero Settimo, 5

Il Museo custodisce al suo interno la tradizione delle maestranze artigiane acesi dedite alla produzione dei carri del più bel Carnevale di Sicilia, famoso in tutto il mondo. Oltre ai carri in miniatura sono esposti pezzi pregiati provenienti dalle donazioni dei discendenti dei grandi Maestri, in particolare il Rosone della Cattedrale acese, realizzato da Rosario Lizio, e il dettaglio di Palazzo Musmeci, opera di Natale Longo.

Dom.

Ore: 10-13 e 16-19

Durata: 30 minuti

Accessibile ai disabili

- Biblioteca e Pinacoteca Zelantea

Una camera delle meraviglie tra incunaboli e dipinti.

Via Marchese di Sangiuliano, 17

La Biblioteca Zelantea, tra le più antiche fondate in Sicilia, custodisce al suo interno oltre 250.000 tra volumi, incunaboli, manoscritti, edizioni rare. Nella Pinacoteca, opere del Domenichino, del Guercino, della scuola del Ragonisi; un busto di Cesare, rinvenuto negli scavi di Capo Mulini, una collezione di reperti dal sito di Santa Venera al Pozzo e la maestosa Carrozza del Senato acese.

Dom.

Ore: 10-13 e 16-19

Durata: 30 minuti

Accessibile ai disabili

- Mostra permanente dell’Opera dei Pupi

La tradizione delle marionette ad Acireale

Via Alessi, 5

Custodisce i famosi pupi, di dimensioni e foggia ben diverse da quelli della scuola palermitana e catanese, e le originali attrezzature teatrali. Il museo comunica alla perfezione la tradizione e la cultura popolare che si affermò nel secolo scorso.

Dom.

Ore: 10-13 e 16-19

Durata: 30 minuti

Non accessibile ai disabili

- Area archeologica Santa Venera al Pozzo

Un tuffo nelle architetture dell’antica Roma

Via Alimena, 7 (Aci Catena)

Su una verdeggiante altura a pochi chilometri dal mare, si trova la vasta area che racchiude il complesso archeologico di Santa Venera al Pozzo. Qui è possibile ammirare resti che vanno dalla preistoria fino all’epoca moderna. Le strutture meglio conservate sono quelle dell’impianto produttivo con le fornaci e il complesso termale, per cui l’area è celebre.

Dom.

Ore: 10-13 e 16-17:30

Durata: 30 minuti

Accessibile ai disabili

Esperienze

- LE CAMERE DELLE MERAVIGLIE DI PALAZZO MARTINO FIORINI

Via San Carlo, 11

Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso la storia della nobile famiglia Fiorini: le stanze private e di rappresentanza sono rimaste inalterate e adorne di affreschi e antichi cimeli di famiglia e si visiteranno immergendosi nel tempo che fu, raggiungendo poi la terrazza che domina tetti e campanili del centro storico acese. Rinfresco nell'antica cucina.

Dom. 6 e 13 Ore: h.16 e 17:30

Dom. 20 e 27 Ore: h. 10 e 11:30

Durata: 1h.

Contributo 12€. Max. 20 partecipanti.

Accessibile ai disabili

- L'OFFICINA DEL VASAIO. LABORATORIO PER GIOVANI ARTIGIANI

Area archeologica di Santa Venera al Pozzo, via Alimena 7

Un laboratorio per bambini e ragazzi: gli archeologi di Stoà Sicula insegneranno a modellare l'argilla secondo le antiche tecniche di produzione, adoperate sin dalla Preistoria.

Il laboratorio si terrà all’interno dell’area archeologica di Santa Venera al Pozzo dove, al tempo degli antichi Romani, avveniva la produzione della ceramica grazie all’utilizzo delle fornaci.

Al termine dell’attività i ragazzi potranno portare a casa il vaso prodotto.

Dom. 13 e 27

Ore: 10:30

Durata 1h.

Contributo 6€, max 25 partecipanti

Accessibile ai disabili

- MERAVIGLIA STUDIO: DE INTRO 2nd edition

Piazza indirizzo, 2

Meraviglia studio è un cortile culturale creativo indipendente nel centro storico di Acireale e ha dato inizio a un crocevia di artisti che si muovono tra colore, musica, fotografia e multimediale.

Visitarlo sarà un’esperienza unica attraverso opere d’arte e installazioni inedite. Le opere presenti in studio si fonderanno, inoltre, con pezzi di design. L’opening sarà accompagnato da una ricercata selezione musicale in vinile e si avrà l’occasione di degustare del buon vino.

Dom. 03 Nov.

Ore: 18

Durata 3h.

Contributo 10€. Max.100 partecipanti.

Accessibile ai disabili

È sempre il momento giusto per gustare una buona granita siciliana!

Che sia mattina o sera, estate o in inverno (in alcune città si trova addirittura in inverno!), in Sicilia non è mai strano ordinare una granita.

Non è solo una colazione, ma un ottimo pasto anche per le ore serali quando il caldo afoso non abbandona le nostre città.

Come si mangia? Sempre accompagnata da un’ottima brioche con il “tuppo”, da addentare subito o alla fine. In questo i siciliani non sono affatto concordi: tuppo per primo o alla fine?

Questa tipologia di brioche è un vanto della pasticceria siciliana, il suo nome deriva dalla forma che ricorda il tradizionale chignon basso che le donne siciliane portavano frequentemente in passato e che nel dialetto si chiama, appunto, “tuppo”.

Ma quando nasce la granita in Sicilia?

Nel Medioevo la neve dell’Etna venne utilizzata per la creazione di granite rinfrescanti: i “nivaroli”, ovvero gli uomini che durante l’inverno si occupavano di raccoglierla e, nel corso dell’anno, di conservarla nelle “neviere” preservandola dal caldo estivo, fornivano la materia prima per questa fresca consumazione.

Le sue origini risalgono agli arabi e al loro Sherbet, una bevanda ghiacciata al sapore di frutta e rose, che in Sicilia si diffuse grazie proprio ai nivaroli.

La neve veniva grattata (da qui deriva il nome “grattachecca” della versione romana) e utilizzata per preparare sorbetti e gelati da gustare nei momenti caldi. Al di sopra di essa venivano versati il succo di limone o sciroppi di frutta o fiori.

La ricetta fu notevolmente migliorata nel XVI secolo, quando si scoprì che la neve mista a sale marino poteva essere utilizzata come refrigerante: la neve, dunque, divenne non più materia prima per la produzione ma refrigerante per la creazione della granita. Venne così ideato il "pozzetto", ovvero un tino di legno con all'interno un contenitore di zinco: l’intercapedine che si formava tra i due contenitori veniva riempita con sale e neve e chiusa con un sacco di iuta arrotolato. La miscela faceva creare cristalli di ghiaccio all’interno del contenitore di zinco in cui veniva versato il succo, l’acqua e lo zucchero. Attraverso l’uso di una pala, poi, si impediva la creazione di cristalli troppo grandi e l’incorporamento del ghiaccio alla miscela.

La ricetta della granita è rimasta sostanzialmente la stessa: la neve è stata sostituita con l’acqua e il pozzetto manuale è stato sostituito da una gelatiera che consente di produrre un impasto cremoso. Sebbene i gusti tradizionali siano limone, mandorla, caffè e gelsi oggi sono prodotte granite di ogni gusto immaginabile: non possono mancare cioccolato, pistacchio, nocciola, pesca, fragola e molto altro!

La granita, dunque, non è solo cibo ma anche un’esperienza tradizionale, un viaggio nel tempo che ci riporta alla scoperta di antiche ricette semplici che ancora oggi deliziano i palati. E la degustazione della granita è al tempo stesso un momento di incontro e relazione sociale, un momento conviviale o una scusa per riunirsi.

Ci vediamo per gustare insieme una buona granita?

Ad Acireale dal 23 Maggio al 26 Maggio si terrà Nivarata, il Festival Internazionale della Granita Siciliana con diverse degustazioni di granite e sorbetti artigianali preparati da gelatieri provenienti da tutto il mondo.

La primavera è ormai arrivata e come ogni anno segna l’inizio della bella stagione: le giornate si allungano, le temperature si alzano e la natura torna a sbocciare regalandoci stupende e colorate fioriture. In tale contesto, l’ultimo fine settimana di aprile nella città di Acireale torna l’appuntamento con la “Festa dei Fiori”. Saranno giorni all’insegna di colori, luci, profumi, musica e soprattutto fiori. Difatti, possiamo considerare proprio questi ultimi i veri protagonisti della manifestazione, i quali orneranno i sontuosi carri infiorati che sfileranno lungo il circuito barocco della città.

Carro infiorato 2020, (da Carnevale di Acireale - Pagina ufficiale)

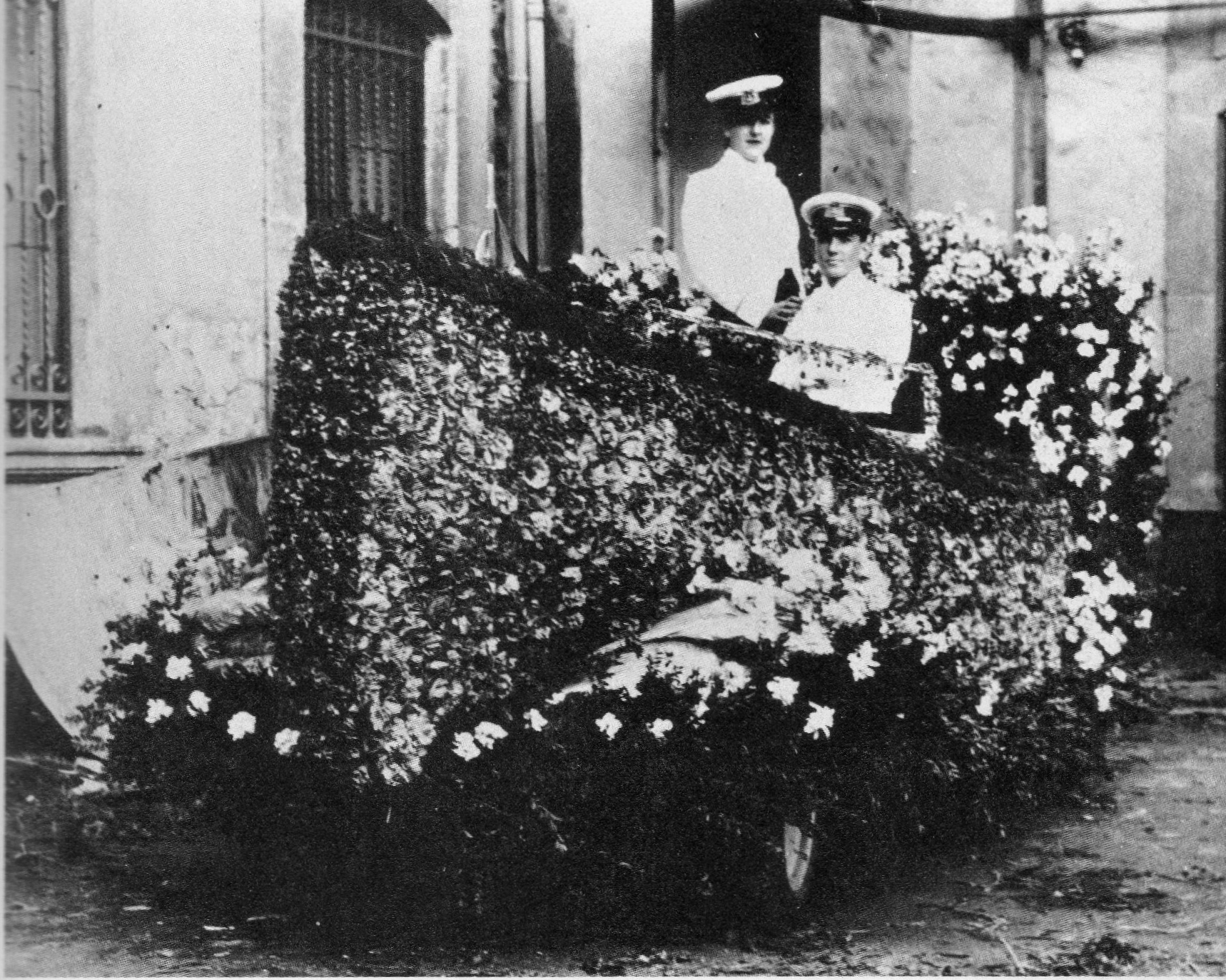

Nata all’interno del contesto carnascialesco, la sfilata dei carri infiorati vanta ormai una tradizione secolare e rappresenta una dolce peculiarità esclusiva del Carnevale di Acireale.

Da dove derivano? Quando sono stati introdotti all’interno del circuito?

Occorre dire che queste bellissime opere, che oggi raggiungono notevoli dimensioni e presentano figure composte da centinaia di migliaia di fiori con movimenti e luci, nascono da un’antica usanza novecentesca di ricoprire le autovetture con fiori e agrumi. Per questo motivo, ancora oggi da molti vengono chiamate con il semplice appellativo di “macchine infiorate”.

Antica macchina infiorata, (da Fancity Acireale)

Le “macchine infiorate” fanno la loro prima apparizione all’interno del circuito acese nel 1930. Tuttavia, le fonti fanno riferimento ad un primo rapporto tra carnevale e fiori già nel lontano 1885, quando per la prima volta ad Acireale venne bandito il primissimo “Corso dei Fiori”. Tale manifestazione vide la grande partecipazione delle più importanti famiglie nobiliari della città che sfilarono con le loro carrozze riccamente addobbate di fiori.

Ma, come detto precedentemente, sarà solo nel 1930 che la sfilata delle macchine infiorate diventerà consuetudine. In quell’anno, l’iniziativa venne accolta favorevolmente dalla cittadinanza acese, tant’è che alla prima sfilata partecipò anche il Cavaliere Carlo Grassi, podestà della città, con la sua macchina perfettamente agghindata per l’occasione. Pian piano dalle semplici autovetture ricoperte da fiori si passerà inizialmente a soggetti infiorati posti al di sopra di esse, per poi tramutarsi negli odierni carri che richiesero un tema sociale da mettere in scena e, viste le dimensioni, una struttura indipendente da poter trainare.

Macchina infiorata, (da Fancity Acireale)

Ferro, legno, reti metalliche e polistirolo sono alla base della struttura, alla quale in ultimo vi si applicano centinaia di migliaia di coloratissimi e profumatissimi fiori (per lo più garofani). Luci e movimenti, questi ultimi un tempo manuali, ma oggi meccanici, ultimano l’opera, che viene dunque fatta sfilare in circuito per essere ammirata in tutto il suo splendore da cittadini e turisti.

Carro infiorato oggi

E voi conoscevate la tradizione dei carri infiorati ad Acireale?

Quest'anno potrete ammirare queste splendide opere nei giorni 26, 27 e 28 aprile.

Noi vi aspettiamo al Chioschetto Liberty in piazza Lionardo Vigo, ad Acireale

Dopo l’esperienza dello scorso anno, la seconda edizione dell’Aci Cultural Festival è stata un autentico successo!

Noi, di Stoà Sicula, abbiamo focalizzato l’attenzione sul tema del turismo esperienziale e di come questo sia davvero uno strumento e un mezzo idoneo e pertinente per favorire un’ulteriore rinascita culturale per la città di Acireale e il territorio limitrofo.

Gli interventi dei relatori sono stati molteplici, spaziando su argomenti tanto diversi fra loro ma pur sempre accomunati dalla voglia di fare turismo in maniera originale o semplicemente insolita grazie l’immenso patrimonio culturale presente sul nostro territorio di riferimento.

Che sia il nostro patrimonio materiale o immateriale, qualunque cosa se scelta ed elaborata con cura può portare dei risultati notevoli per chiunque entri in contatto con le nostre realtà, siano essi cittadini locali, turisti italiani o esteri.

Anche quest’anno abbiamo deciso di proporre alcune esperienze e laboratori per tutti i partecipanti e i curiosi: il maestro Franco Patanè ci ha deliziati con una dimostrazione autentica sulla produzione della granita siciliana alla tradizionale maniera dei nevaroli; è stato possibile, inoltre, visitare la mostra d'arte intitolata "E poi?" delle artiste Roberta Normanno e Darcy Rader, accompagnata a un calice di vino offerto da Moro; si è sperimentata, ancora, l'arte della cartapesta grazie agli artigiani Raimondo Russo e Danilo Amico, quella dei coriandoli grazie all'associazione culturale Coriandolata e la produzione di vasi in argilla, alla maniera preistorica, curata dai membri della nostra associazione culturale Stoà Sicula.

Esperienza della produzione delle tradizionale granita siciliana a cura del maestro Franco Patanè

Mostra d'arte intitolata "E poi?" delle artiste Roberta Normanno e Darcy Rader

Esperienza sull'arte della cartapesta a cura degli artigiani Raimondo Russo e Danilo Amico

Esperienza sull'arte con i coriandoli a cura dell'associazione culturale Coriandolata

![]()

Esperienza sulla produzione di vasetti in argilla con metodo preistorico

a cura dell'associazione culturale Stoà Sicula

Ultimo, ma non per importanza, il Virtual Tour dell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo che, grazie al lavoro di Rosario Morabito e Vera Serraggi Sindone del team Acireale Laboratorio Multimediale per lo sviluppo di applicazioni in AR e VR, ha visto la numerosa partecipazione di grandi e piccoli per riscoprire il sito archeologico di Santa Venera al Pozzo, ricadente nel nostro territorio, in modo prettamente immersivo e coinvolgente per i sensi.

Virtual Tour dell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo

Per tutto questo dobbiamo dire grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuti: dall'amministrazione comunale che ha collaborato con noi per la riuscita del festival inserito nel programma Acireale E20 Marzo, il mese delle Cultura, al GAL Terre di Aci per averci fornito i visori per la realtà virtuale, ai relatori e agli esperti che ci hanno accompagnato in questo viaggio e a tutti quelli che hanno ancora voglia di credere nel nostro patrimonio e nel potenziale turistico della nostra città.

Grazie di cuore per il vostro supporto e confidiamo di rivederci alla prossima edizione!

Sabato 16 e domenica 17 marzo torna ad Acireale il Festival dedicato alla cultura e al turismo!

L’Associazione Culturale Stoà Sicula organizza, per il secondo anno, l’Aci Cultural Festival, un evento che coinvolgerà istituzioni, enti pubblici, soggetti privati, associazioni e chiunque abbia interesse per la valorizzazione e la promozione turistica del territorio siciliano, con particolare riferimento ad Acireale e alla provincia di Catania.

Il Festival mette insieme diverse realtà connesse dalla medesima finalità, ovvero il turismo con particolare riferimento alle sue forme esperienziali che arricchiscono il territorio delle Aci e dei dintorni generando un nuovo richiamo turistico. In tal senso, infatti, esso ha cambiato aspetto, si è evoluto ed è maturato. E così anche le richieste di novità da parte dei suoi fruitori.

L’obiettivo è, dunque, quello di individuare le direzioni intraprese oggi dal turismo ponendo l'accento sulla sempre più evidente necessità di vivere esperienze personali e interattive ed essere protagonisti delle proprie vacanze o riscoprire la propria città immergendosi totalmente in nuovi ambienti, culture e tradizioni locali.

Enti territoriali, enti di ricerca, pubblica amministrazione, musei, fondazioni, associazioni, imprese e privati sono chiamati a lavorare in sinergia perché tutto questo possa accadere, proponendo soluzioni concrete ed effettivamente attuabili.

Il Festival si svolgerà attraverso interventi di esperti dei vari settori, dibattiti, dimostrazioni ed esperienze. Tra questi particolare attenzione sarà rivolta alle nuove tecnologie di realtà virtuale e aumentata, l'utilizzo della stampa 3D, laboratori creativi, degustazioni, workshop, esperienze immersive e molto altro ancora.

Il Festival si svolgerà sabato 16 marzo dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e domenica 17 marzo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 presso la sala Pinella Musmeci della Villa Belvedere di Acireale.

L’evento è realizzato in collaborazione con il comune di Acireale nell’ambito delle iniziative E20 “Marzo il mese della cultura”.

Programma completo qui